[FOTOGRAFIE DI TORINO INVIATE DA ANDREA CAROVIGNO]

*

Amici, sono felice di condividere con voi il mio articolo sull’umiltà. Affrontare questo tema oggi è davvero una sfida, un’esplorazione delicata tra l’ego che ci circonda e la necessità di riscoprire valori autentici. Ho cercato di tessere un discorso che unisca profondità e leggerezza, invitando alla riflessione senza dimenticare il sorriso. Spero che queste parole possano offrirvi spunti interessanti. Buona lettura!

*

DI ANDREA CAROVIGNO

Umiltà: una parola semplice che nasconde una complessità sorprendente. È un equilibrio delicato tra la serietà della riflessione, la leggerezza dell’autoironia e le sottili dinamiche dell’ironia.

Oggi, in un’epoca dominata dall’immagine e dall’autocelebrazione, riscoprire la vera essenza dell’umiltà – arricchita dalla capacità di riderci sopra e dalla consapevolezza delle dinamiche ironiche che permeano le relazioni umane – è un percorso profondo e attuale.

Questo viaggio introspettivo ci invita a togliere le maschere dell’ego. Ci spinge a riconoscere con autoironia la nostra intrinseca fallibilità e a decifrare i messaggi spesso nascosti dell’ironia altrui. Così, ci apriamo a una comprensione più autentica del nostro posto nel mondo, sempre in relazione con il vasto e misterioso percorso dell’esistenza umana.

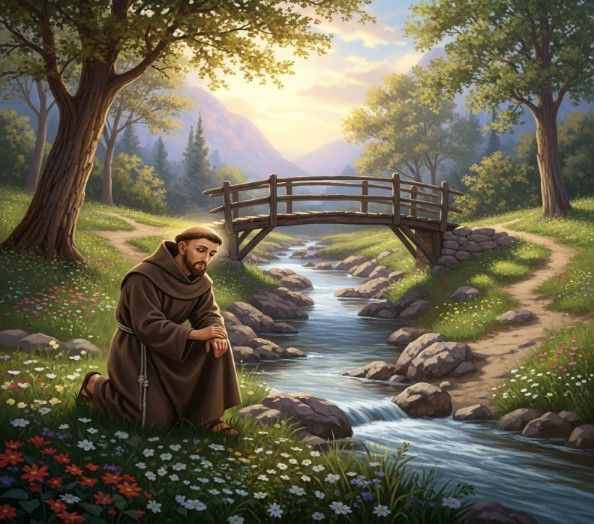

San Francesco e la rivoluzione della semplicità

Per capire il potere rivoluzionario dell’umiltà, dobbiamo guardare al XIII secolo e a San Francesco d’Assisi. Lui visse questa virtù in modo così profondo da segnare la storia. La sua rivoluzione non fu fatta di battaglie o potere, ma di una scelta gioiosa e consapevole: spogliarsi di ogni ricchezza. Per lui, la povertà non era una mancanza, ma una libertà interiore.

Francesco capì che la vera ricchezza sta nei legami autentici con gli altri, nel sapersi abbassare per aiutare i fragili con amore sincero. La sua umiltà non era sottomissione, ma la serena consapevolezza di essere una creatura di fronte alla grandezza divina, con profondo rispetto e compassione per ogni essere vivente.

C’era però anche una sottile autoironia in Francesco: non si prendeva troppo sul serio e riconosceva le proprie debolezze con un sorriso. Tutta la sua vita fu pervasa da un’ironia velata verso le vanità del mondo. La sua scelta di vivere in povertà, parlare agli uccelli, e celebrare “sorella morte” non era forse un commento ironico sulla fragilità delle ricchezze terrene e l’inutilità dell’orgoglio umano?

Il suo esempio ci dice ancora oggi che la vera grandezza non è quanto in alto si è, ma quanto si è capaci di abbassarsi per sollevare gli altri. Ci invita a servire con leggerezza e gratitudine, con un pizzico di autoironia che stempera ogni rigidità e un’implicita ironia verso le false certezze del mondo. La sua vita fu un inno all’essenziale, un invito a riscoprire la bellezza nelle piccole cose e la gioia nel donarsi, liberandoci dall’avidità e dall’orgoglio, e imparando a sorridere delle nostre stesse contraddizioni, guardando con ironia le pretese del potere e della ricchezza.

Alle soglie dell’ineffabile: l’umiltà cosmica

Mentre Francesco ci mostra un’umiltà terrena, piena di amore per gli altri e rispetto per il creato, Dante Alighieri, nel punto più alto del suo viaggio spirituale, ci porta a un livello ancora più elevato: l’umiltà cosmica. Questa viene sperimentata quando ci si avvicina al divino. Nel Canto XXXIII del Paradiso, di fronte alla rivelazione di Dio, l’anima del poeta è sopraffatta dalla chiara consapevolezza della propria finitezza. C’è un abisso incolmabile tra la mente umana e la comprensione totale dell’immensità divina.

Le famose terzine “Oh quanto è corto il dire e come fioco / al mio concetto! e questo, a quel ch’i’ vidi, / è tanto, che non basta a dicer ‘poco’.” (Par. XXXIII, 121-123) non esprimono solo un senso di prostrazione. Sono, invece, un atto di grande intelligenza e onestà intellettuale. È l’umile e consapevole riconoscimento dei limiti della ragione umana di fronte al mistero insondabile dell’Essere e all’infinita complessità del creato.

In questa ammissione di inadeguatezza, si può quasi percepire un’eco di ironia divina: la consapevolezza che la pretesa umana di afferrare l’infinito con una mente limitata è un’impresa tanto nobile quanto paradossale, quasi ironica nella sua audacia. In questo abbassamento intellettuale, in questa lucida resa alla propria parzialità, si apre in modo paradossale la possibilità di una comunione, anche se fugace e parziale, con l’infinito. Si intravede una bellezza e un’armonia che vanno oltre ogni umana descrizione.

L’umiltà dantesca è la chiave che apre la porta alla meraviglia. È la consapevolezza che la vera conoscenza inizia riconoscendo la propria ignoranza di fronte alla vastità dell’universo e del suo Creatore. Un’ignoranza che, vista da una prospettiva trascendente, assume i contorni di una tenera e quasi ironica presunzione umana. L’ironia divina, in questo contesto, non è sarcasmo, ma una giocosa consapevolezza della distanza incolmabile tra il finito e l’infinito.

L’umiltà smarrita

Nel nostro mondo moderno, spesso rumoroso e contraddittorio, l’umiltà sembra perdersi. L’ego è enorme, alimentato dalla cultura dell’apparire, della competizione estrema e del successo a ogni costo. I social media sono diventati un palco globale dove le vite sono mostrate come perfette, creando confronti sterili e frustranti.

In questo scenario di immagini e performance, l’umiltà diventa una virtù rara e radicale, che trova alleate preziose nell’autoironia e nell’ironia. Avere il coraggio di riconoscere i propri limiti e le proprie fragilità senza vergogna, accettando l’imperfezione come parte autentica dell’essere umani, si arricchisce della leggerezza di saper ridere di sé stessi.

È anche fondamentale sviluppare una sensibilità all’ironia nelle nostre interazioni: capire quando un complimento nasconde una critica, quando un’affermazione seria cela una presa in giro o quando le aspettative altrui sono cariche di amara ironia. L’umiltà oggi è la forza interiore di resistere a lodi facili e consensi superficiali. Significa mantenere uno sguardo critico sulle proprie azioni ed essere aperti ai feedback. La crescita personale passa dall’accettazione delle debolezze e degli errori, magari con un sorriso indulgente verso le proprie goffaggini, ma anche dalla capacità di decifrare l’ironia nelle comunicazioni umane.

Il vero valore di una persona non sta nel numero di follower o nel successo effimero, ma nell’integrità e nella capacità di relazionarsi con gli altri con autenticità e rispetto. Tutto ciò è condito da una sana dose di autoironia che stempera ogni rigidità e favorisce l’empatia, e da una lucida comprensione delle dinamiche ironiche che possono sia ferire che illuminare. Imparare a riderci sopra, a riconoscere la comicità nelle nostre piccole manie e fallimenti, non sminuisce la nostra umanità, anzi, la rende più accessibile e condivisibile. Inoltre, sviluppare un occhio critico verso l’ironia altrui ci permette di affrontare le relazioni con maggiore consapevolezza e discernimento.

Alcuni interrogativi cruciali

Questo viaggio tra pensiero e spiritualità, arricchito dal ruolo di autoironia e ironia, ci porta a domande urgenti sull’umiltà nel nostro tempo. Cosa significa essere davvero umili, con un po’ di autoironia e consapevolezza delle dinamiche ironiche, nell’era dell’iperconnessione e dell’individualismo estremo?

In un mondo che celebra l’affermazione di sé, spesso a discapito degli altri, c’è ancora spazio per questa virtù silenziosa ma potente, resa più umana dalla capacità di riderci sopra e dalla saggezza di interpretare l’ironia altrui? Come possiamo distinguere la vera umiltà dalla falsa modestia o dalla sottomissione imposta, e allo stesso tempo da un’autoironia cinica o autodistruttiva, e da un’ironia malevola?

L’umiltà, unita all’autoironia e illuminata dalla comprensione dell’ironia, non è forse la chiave per una convivenza più pacifica, empatica e autentica? Non è un potente antidoto all’arroganza, alla presunzione e all’intolleranza che avvelenano le nostre relazioni e società? E non ci aiuta forse ad affrontare le sfide della vita con maggiore resilienza, leggerezza e consapevolezza delle sottili dinamiche comunicative?

Come possiamo educare le nuove generazioni al valore intrinseco dell’umiltà? Non come rinuncia alle proprie aspirazioni, ma come base solida per una realizzazione personale più profonda e significativa. Insegniamo loro anche l’arte di non prendersi troppo sul serio, di trovare un sorriso anche nei momenti difficili e di interpretare con saggezza le sfumature dell’ironia altrui.

Queste domande non cercano risposte facili e definitive. Vogliono risuonare dentro ognuno, spingendoci a un esame di coscienza individuale e collettivo sui nostri valori e sul futuro che stiamo costruendo. Con l’umana consapevolezza che un pizzico di autoironia può rendere il cammino più leggero e umano, e una comprensione acuta dell’ironia può aiutarci a navigare le complessità delle relazioni interpersonali con maggiore saggezza.

In conclusione…

Forse la più grande rivelazione che l’umiltà, unita all’autoironia e illuminata dalla consapevolezza dell’ironia, ci offre, sta proprio nella sua straordinaria capacità di aprire un orizzonte di meraviglia inattesa proprio nel cuore della nostra vita quotidiana. Alleggerisce il peso dell’ego con una risata benevola e ci permette di comprendere meglio le complesse dinamiche delle interazioni umane.

Liberandoci dalle aspettative esterne, dai confronti inutili e dalle prigioni dell’ego, l’umiltà ci riporta alla bellezza di essere semplicemente umani, con le nostre fragilità, le nostre gioie e il nostro legame con tutto ciò che ci circonda. Questo è arricchito dalla capacità di non prenderci troppo sul serio e dalla saggezza di interpretare le sfumature dell’ironia. Non è una rinuncia alla grandezza, ma la consapevolezza che la vera grandezza non si mostra nell’ostentazione o nel dominio. Si manifesta invece nella capacità di accogliere la nostra piccolezza con serenità e di aprirci all’immensità del mondo con stupore e gratitudine, trovando anche il modo di sorridere delle nostre stesse limitazioni e di comprendere i messaggi spesso ambigui dell’ironia altrui.

L’umiltà, l’autoironia e la consapevolezza dell’ironia sono come tre lenti che, insieme, ci permettono di vedere il sacro nel quotidiano, la bellezza nascosta nelle imperfezioni e la profonda armonia che sottende il caos apparente. Tutto ciò con una prospettiva più umana, condivisibile e acuta. In fondo, è proprio nel silenzio di un cuore umile, che non ha paura di mostrare le proprie crepe e di riderci sopra, e che sa decifrare le dinamiche ironiche del mondo, che risuona la sinfonia silenziosa dell’essere.

Questa melodia è fatta di accettazione, empatia, rispetto e una profonda consapevolezza del nostro posto unico e prezioso nel vasto concerto dell’universo. È alleggerita dalla consapevolezza che, in realtà, siamo tutti un po’ buffi e imperfetti, e arricchita dalla saggezza di navigare le complessità comunicative con intelligenza e discernimento. In questa accettazione quasi gioiosa e consapevole della nostra condizione umana, con i suoi limiti e le sue infinite potenzialità, temperata dalla saggezza di saper ridere di noi stessi e dalla capacità di interpretare l’ironia, si nasconde una forza trasformativa immensa. È un punto di riferimento eterno per chiunque voglia affrontare le complesse onde dell’esistenza con saggezza, compassione e una profonda, ineffabile meraviglia, accompagnata da una serena e liberatoria risata interiore e da una lucida comprensione delle dinamiche relazionali.

Che ne pensi?

Andrea Carovigno