![VAN GOGH, “I MANGIATORI DI PATATE” E UN MESSAGGIO IN CODICE: GESTA DEL LAVORO [DA PAINTING A RACCONTO; IMMAGINE IN EVIDENZA: “DE AARDAPPELETERS”, DI VINCENT VAN GOGH] VAN GOGH, “I MANGIATORI DI PATATE” E UN MESSAGGIO IN CODICE: GESTA DEL LAVORO [DA PAINTING A RACCONTO; IMMAGINE IN EVIDENZA: “DE AARDAPPELETERS”, DI VINCENT VAN GOGH]](https://www.romacampodeifiori.academy/wp-content/uploads/2025/05/Vincent_van_Gogh_-_The_potato_eaters_-_Google_Art_Project_5776925_copy_3493x2476-scaled.jpg)

![VAN GOGH, “I MANGIATORI DI PATATE” E UN MESSAGGIO IN CODICE: GESTA DEL LAVORO [DA PAINTING A RACCONTO; IMMAGINE IN EVIDENZA: “DE AARDAPPELETERS”, DI VINCENT VAN GOGH] VAN GOGH, “I MANGIATORI DI PATATE” E UN MESSAGGIO IN CODICE: GESTA DEL LAVORO [DA PAINTING A RACCONTO; IMMAGINE IN EVIDENZA: “DE AARDAPPELETERS”, DI VINCENT VAN GOGH]](https://www.romacampodeifiori.academy/wp-content/uploads/2025/05/Vincent_van_Gogh_-_The_potato_eaters_-_Google_Art_Project_5776925_copy_3493x2476-scaled.jpg)

*

*

DI WALTER GALASSO

Un abituro è circondato da un battaglione vago e scuro, le parti di un asfittico buio, che esercita sul suo miserrimo perimetro un’introversa pressione. Il Sole è altrove, meno male che non piove, ma senza i suoi sfavillanti raggi aleggia, in questo spicchio di universo rurale, un non so che di negativo. Una grata, dietro un serramento, ha pure il perverso sapore di scacchi e frontiera, parziale diaframma tra dentro e fuori, tra mera sfera privata e pubblica oggettività di ambiente estraneo, o tutt’al più, proprio a voler essere ottimisti, neutro. Quella metallica rete somiglia dannatamente a una window dentro una cella di galera, ma se la fantasia di un abitante abbia buona e rosea volontà può pure prescindere da tale similitudine e farsela piacere. Il problema, in uno spoiler del racconto in questione, è che l’ottimismo della fantasia di chi risiede in questa catapecchia sta un po’ piangendo. Attualmente, al netto delle dichiarazioni ufficiali, è in uno strano letargo, uno stand-by in cui l’élan degli animi è come un motore in folle.

Sera e notte, zero lotte fra Natura e mani che la vogliano trasformare in agricola fonte di reddito. Placata, in un istituzionale torpore della laboriosità, è l’umile furia delle zappe e degli altri utensili, strumenti che adesso dormono, passivamente inutili, in un ricovero in cui siano al riparo dal rischio di furti. Là, oltre la protettiva inferriata, l’oscurità è l’altra faccia dell’energia, in una ciclicità non priva di focolai d’alienazione se gli affari siano un moscio business, che ferisca, nei numeri scadenti delle entrate, il lievito esuberante dell’intensità pulsionale.

In quel tenebroso esterno qualcosa non quadra nella falsa monotonia d’una fenomenologia solo in apparenza univoca. Ancora una volta, nell’altissima storia del mondo, è in atto un ballo, semidialettico, fra un oggetto, che si espone a una percezione e a un’interpretazione, e un soggetto, che le realizza e lo disvela, in un’epifania caoticamente interna al proprio apparato sensoriale. Qualcuno, forse un personaggio molto molto in alto, sta spiando di straforo la casalinga routine dentro il quasi fatiscente immobile, e vuole costruire un’interfaccia fra privacy indoor e l’esterna dimensione, un’atmosfera che, ammantata di evening, la incalzi come un condizionamento esogeno.

In quell’assenza di chiarezza si celebra un liturgico e annoso problema di Lavoro. È tardi, tendenzialmente ci sta che esso sia fra parentesi, ma in questa scena il nucleo critico va ben oltre questa fisiologia, e degenera in patologia della spiritualità. Ciò che sta fuori è emblema, negativo, di chi vivacchia dentro, desolato e lungi da pacchia borghese. L’esterna sera non è cornice, non è ellittici paraggi -della scena centrale- assorbiti in un inevitabile omissis: sussiste invece osmosi fra le due polarità, perché i brandelli di tristezza insita negli attori protagonisti è l’altra faccia, consustanziale e concentrica, di un gap di baldanzosa luce.

La brutta maison è a volta bassa, l’apice settentrionale degli abitanti dista poco dal tetto dell’immobile a cui la loro parziale e rassegnata noia è inerente, incapsulata come un peso spiritualmente netto inerisca a una tara. Idee emozioni sentimenti e fette d’una fragile speranza alla mercé d’una scomodità istituzionale.

La dignità d’una persona non claudica mai, è sempre titana, e non esiste una bassezza di tetto che possa umiliarla, ma la dignità è una regina talvolta scevra di gioia. Come può andare a finire il drammatico match fra il rigoglio di un indefesso orgoglio e il suo contraltare in una dura realtà? Talvolta la seconda rifila al primo un cappotto, e i poveri diavoli, strada facendo, cambiano solo perché diventano diavoli poveri, però in questo tugurio è in atto, a prescindere dalle apparenze, uno strano e antagonistico braccio di ferro.

La situazione, bene inteso, è delicata e decadente, negatività dimostrata pure dal fatto che vi abitano due coppie -oltre a una centrale bambina-, il che sta a testimoniare una povertà così aspra da non consentire, a ciascuna di queste famiglie, neppure il minimo sindacale del comfort: una casa assolutamente propria.

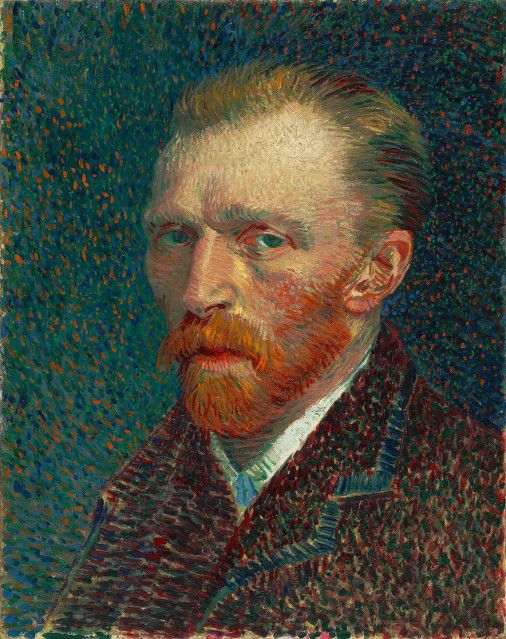

L’umore non è dei migliori, e una donna intelligentissima -precisazione superflua: ogni donna è intelligentissima-, una contadina che ha intuito che un grandissimo artista li sta spiando, agli altri abitanti non rivela questa sua intuizione, ma vuole comunicare, in codice, con il testimone. E punta verso il basso il suo dito indice sinistro: è un S.O.S., chiede aiuto allo spettatore, facendogli capire che la loro situazione è giù giù, una squallida sconfitta, una lotta messa al tappeto da ingiustizie e sfortuna. La faccia della contadina è eloquente, mentre l’altra mano versa caffè in tazzine, in un’aduggiata abulia che arieggia la meccanica scocciatura di un robot depresso. Sulla sua cera è stampata una vicissitudine vagamente simile a una reificazione.

Idem il maschile personaggio diametralmente opposto, anzi forse costui sta peggio. Il suo sguardo è tremendamente perso nel vuoto, dire che il suo virile Io ce l’abbia storta è dir poco. Quegli occhi parlano il linguaggio d’una decorosa malinconia, patiscono il sentimento di un’equivalenza tra speme e allucinazione. L’uomo, coronato da un berretto folcloristico, mangia patate e scaraventa dentro strozzati sospiri tutta la sua frustrazione di lavoratore ferito.

Due personaggi palesemente perdenti, scalognati, un po’ depressi, eppure ognuno ha al fianco una persona che può farlo sentire importante. Accanto a lui c’è una donna che pende dalle sue labbra, e mentre tenta di indovinare i suoi più reconditi pensieri lo guarda come una suddita possa contemplare il proprio imperatore. La signora che versa caffè riceve invece l’implicita sottomissione di un uomo che, porgendole una tazza, sembra pregarla di riempirla, e ne fissa le labbra per verificare, con umile speranza, che la protagonista non s’inquieti e lo mandi a quel paese. In questo focolare domestico è in atto il miracolo di un catartico sovvertimento della sfiga pubblica grazie agli intestini rapporti fra membri d’una stessa, casalinga comunità.

Un rispetto, affettivamente controcorrente, che accade in mezzo a un arredamento ai minimi termini, fra un orologio che segna “è tardi” come orario d’una cena miserabile, un’immagine sacra che è una finestra diversissima dalle altre, confinando non con il buio ma con la luce della fede religiosa, e posate che, appese in una statica inutilità, simboleggiano una fabbrica dell’appetito appagato poco e male.

In questa dimora, che può essere ubicata a Nuenen come in qualsiasi altra parte della Terra, da una lampada a petrolio, pendente dal soffitto in modo tale che lo spettatore la veda fra le due suindicate finestre, emana una luce che contribuisce alla prevalenza, nella complessiva tonalità cromatica, del verde. Come la Natura in cui gli attuali mangiatori di patate le coltivano in qualità di agricoltori diretti. Come il colore della Speranza, simboleggiata pure dalla bambina, di spalle, forse affinché così la sua personalità si affranchi dalla negatività del destino di lavoratori in preda a mille difficoltà. E simboleggiata soprattutto dall’autore del capolavoro, il grande Vincent Willem van Gogh.

La donna gli ha fatto capire, con il suo dito, che stanno male, chiedendogli aiuto. Lui, profondamente legato ai lavoratori che soffrono, l’ha accontentata, dipingendo lei e le altre persone in un capolavoro eterno. Il quadro, che è anche un Omaggio al Lavoro, non è icona d’una sua festa, ma attribuisce comunque artistiche gesta, commoventi imprese interiori, alla poetica dignità di ogni lavoratrice e lavoratore.

Walter Galasso

Questo racconto è un vero capolavoro!